|

| 里山には珍しい昆虫が生息していたわけではないため、ある里山でのまとまった調査の報告は多くはありません。香川県内の里山でも事情は同様ですが、三木町白山では「香川生物」の第4号に1968年までに採集された蝶のリストが香川大学の学生サークルである自然科学部によって報告されています。そのため白山は、現在と比較することで蝶相の変遷を知ることができる、数少ない貴重な場所です。また、白山は2004年から雑木林が広範囲に伐採され、桜が植栽されるという、著しい環境変化が生じています。このため、現時点での蝶相の記録は、伐採が蝶相に及ぼす影響を知る上でも重要です。 |

農学部から見た白山 |

|

1968年に発行された、「香川生物」第4号と、

15ページの「三木町白山の蝶類」 |

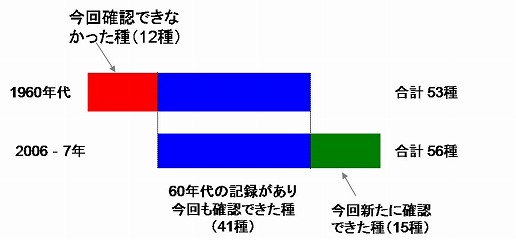

| 過去の文献、自然科学部、農学部昆虫学研究室、県内の昆虫愛好家が所蔵している標本を調査しました。その結果、1960年代の白山には、県のレッドデータ(絶滅の危険がある生物種)の対象種の15種を含む、少なくとも53種のチョウが生息していたことが明らかになりました |

| 現在の白山の蝶相を知るために、2006年4月中旬より2007年6月末まで、月2-3回程度、チョウ類を採集あるいは目撃した種を記録しました。今回の調査では、南方系のナガサキアゲハやイシガケチョウ、クロコノマチョウなどが見られるようになりましたが、15種のレッドデータブック対象種のうち9種が確認できず、40年前と蝶相が変化していることがわかりました。この原因は、はっきりとはわかりませんが、植生の変化や草地の減少、宅地の増加及び温暖化などが影響していると考えられます。今回の調査だけでは、白山の森林伐採がチョウ類に及ぼす影響まではわかりませんが、今後も調査を続けていくことにより、明らかになっていくでしょう。 |

|

|